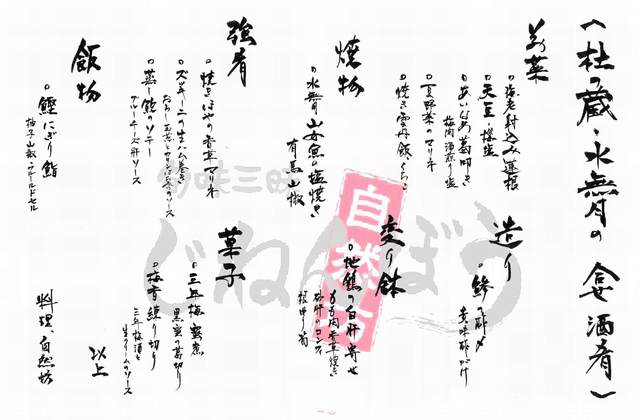

献立と云えぬ献立

先日の<杜の蔵酒造>の酒、6種に合わせた献立表。

前菜は、前菜と云えぬ料理が盛られるも

純米吟醸の<大手門>の為。

甘味のある食材に、塩のアクセントが生きる料理を、引き出しの中から選んだ

海老と蓮芋の甘味に、雪塩と抹茶のアクセント

鞘ごと焼いた天豆には、ヒマラヤピンク岩塩の粗挽きと桜の花塩漬け

アイナメは薄塩を当て、葛粉をまぶし、梅肉を酒煎り塩で伸ばしたもの

トマトのピクルス・酢取り大根・新玉葱をマリネしたのを生キャベツの器で

バフンウニの殻に青紫蘇を混ぜた焼きおにぎりを詰め込み、ウニを乗せクチコを掛けてチョイ焼き

造りは<独楽蔵の然>の為。

程良い苦みを感じるが、まろやかな酸味は

味の濃いものとも合いそうだったが

今回はさらに酸味を被せた

大根・人参・胡瓜の短冊を甘酢で漬け込み

橙を効かせた黄身酢と。

焼き物は<独楽蔵の玄>の為。

奥深い香と、コク・辛味・酸味・旨味が一体化しつつ、複雑な味わいがあり

ボクの一番のお気に入りの酒

ホッコリした身質の焼き魚が一番初めに脳裏に浮かんだ

皮を少し焦がして、上品な脂がその皮を濡らしていて

しかもこの酒に合いながらも負けぬ香りが欲しかった

ならば、山女魚である。

変り鉢と称した皿は<独楽蔵の燗>の為。

燗にすると、さらにまろやかさを生むこの酒

50℃という温度でなお、味わい深くなる

その熱燗に、癖はあるが負けぬ旨味がある料理

地鳥の白レバーに香草を加えたパテ、カリッとソテーした同種の腿肉

砂肝のコンフィ。

頑固な酒だけに、岩に見立てて根曲がり筍を焼いて小口に切り散らす。

強肴は酒をさらにすすめる皿<純米五年古酒の悠>の為。

14度とアルコール度数は低いのに、強く感じるのは

尖っているのではなく、熟成によるまろやかさの為であるのか...

いくらでも料理が湧いてくるのだが、少し遊び

熟成香に合わせ、三品趣向を変えてみる

あっさり、強火で焼いたホヤをバルサミコ酢を主としマリネする

ソテーしたズッキーニには味を付けず、自家製の生ハムで巻き

新玉葱をすりおろしたのと、花梨の蜂蜜を合わせ、ソースとした

蒸しアワビのモチっとした柔らかさをオリーブオイルで表面だけ粉を打ち、焼き

肝を裏ごししたものとアルゼンチンのブルーチーズを生クリームで融合させた

飯物に敢て酒を<独楽蔵の燗>

いいものに酒は不必要かも知れぬが

鮨を選んだのは、酒と良く合うオキマリだし

昨年作っておいた柚子山椒がこの酒に合うと閃いたから

鰹は少しづつ脂が乗ってきて、その脂の持っている味わいには

鮮烈な山椒香を塩で熟成させ、柚子の風味を足した柚子山椒。

それにフルールドセル(塩作りの工程の、上澄みの泡を結晶化させた食感の良い塩)。

菓子物には<常陸山・三年梅酒>の為。

ヒタチヤマと云う粕とり焼酎は、一般で言われるのとは違う味わいの酒粕で作った焼酎

この蔵は酒粕に重きを置いているように感ずる

その酒粕焼酎に三年漬け込んだ梅を予め手にすると

まるで粕漬けの漬物の様。

梅の酸味が全て梅酒に溶け込み、甘味が移っている

針打ちをし、少しだけ粕の味を緩める

蜜で焚き冷やし、黒蜜の葛切りを被せる

果肉を削ぎ落とし、ちょっと粗めの裏ごしにかけ、白あんと混ぜ

芯を白餡にした玉に被せ、蜜煮した蜜でゼラチンを溶かしくぐらせて冷やす。

ソースは五分立てした生クリームに、梅酒を煮詰めたのを回しかける。

同種。合わぬ筈もないが、さらに追い打ちをかけた料理。

最近まで

料理に合わせ、酒を選んでもらってきた

それがイージーだから

酒に合わせた料理とは、かなり幅広く選択肢があるのだが

その中でもストライクゾーンの真ん中や、

真ん中を通りつつ端に決まるストライクを織り交ぜながら料理を作るのは

とても難しかった

ボクの中ではストイックさに滑車を掛けぬと出来ぬ様な仕事であったのである

酒の持っているものの表現

それに合わせた料理の表現

こんな献立が今のボクの精一杯であり、

楽しみ方である

ああ、

オモシロかったが、とてもシンドイ

まるで雪山登りや、源流釣行のやうだ

お客さん、

蔵元さん、

酒屋さん、

楽しませてくれてありがとう。

霜月には<神亀>の料理を作るコトになっている

霜月、「食物月(おしものづき)」の略であるとも云われる

はて、

どんな酒を蔵元は選んでくるのか?

さて、

どんな肴を作ろうか...

楽しみが先行してしまい、(ぢつわ、煽られて)

写真が無いのです。

ごめんなさいねー