竹にまつわる話

新庄の友人から

竹徳利を送ってくれ

と、電話が来た

友人は新庄で『花板』という店を構えているのだが

そこで使う徳利はボクが作ってきた

ボクの店でも使っていたのだが

今は『酒燗徳利』を使っている

毎回、彼はワラビなどの山菜を送ってくれるので

物々交換である

正式名称とでも云うのか、コレは『かっぽ竹』という。

本来の使い方は

本体の下に足を残して作り

囲炉裏に挿して、中の酒をじっくり温めるのだ

そうすると、竹の油(エキス)がじんわり滲み出てきて

徳利の表面も艶が出てくる

元々竹を斜に切っただけのをそう云うが

作って使っているうちに、この様に変化した

ボクは主に冷酒に使っていた

竹を凍らせて、冷酒を注ぎ入れる

竹は保温性が良い素材だから

中の酒を飲み切る時間ぐらいは、冷たく頂けるのである

今回は

竹製の餌箱も譲ってくれと頼まれた

もう、随分と昔にたくさん作った

渓流用の餌箱...

確か、数個残っていた筈だが

何処に仕舞ったのやら...

キャンプ道具やら釣り道具、工具類を掻き分けて

見つけた段ボール箱に7個ほど残っていた

制作したのは、10年程前であろうか...

市販されているものでは、納得がいかず

実用性に重きをおいて作った

ボクが踏んでもびくともせず、

中に入れる水生昆虫の活きが悪くならぬように...

本体は孟宗竹の下部節部分を使い

蓋はカヤの木を使っている

3ヶ月乾燥させた カヤの木を1cm程度に丸太切りし、

電子レンジで加熱すると

1割ほど収縮する

それを加工するのだが

とてつもなく硬くなるので

糸のこを何本も折ってしまう

蝶番部分は3mmの真鍮棒のみで、

打ち込み部分の外側は竹ひごで隠す

竹の余計な部分を削ぎ落とし

フォルムをまとめる

紐止めは、開けた穴の径の違いを利用した

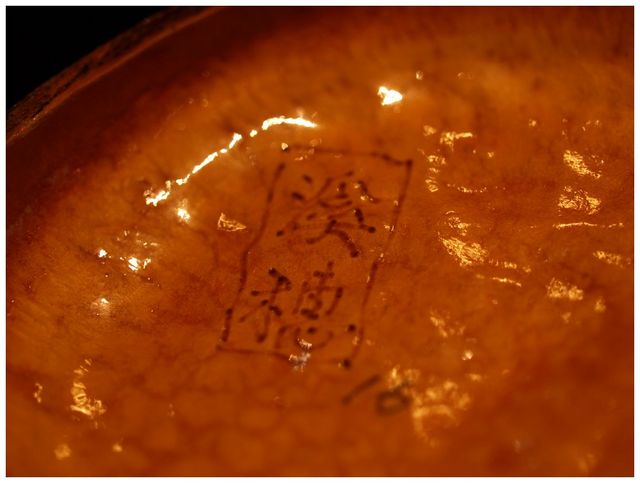

塗りは漆を何度も塗っては削りを繰り返し

防水性を高める

銘は祖父から代々使っていたのを印した

『溪穂』けいすい

と読む

じぃちゃんは鮎釣りの名人だったらしい

ボクが5歳の時に亡くなってしまったが

仙台市内に勤めているのに

より良い渓流を求め

広瀬川の畔から、白石川の畔に引っ越した

お客が来ると、一緒に河原へ行き

鮎を釣り、

釣った鮎を旅館におろして、酒と交換し

また振舞う分の鮎を釣り

その鮎を炭火で炙り、手に入れた特級酒を馳走し、もてなしていた

と、親父が云っていた...

じぃ様もかっぽ竹で酒をふるまっていたのだろうか...?

もう少し長生きしてくれれば

嗚呼、

じぃさんに鮎釣りを教えてもらいたかった

その祖父からの釣号を

渓流釣りをするようになってから使う...

正しくは、三代目 溪穂 である